セレンディピティ(serendipity)

セレンディピティ(serendipity)という言葉をご存知だろうか?

ウィキペディアでは下記のように説明されている。

セレンディピティ(英語: serendipity)とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること。平たく言うと、ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ることである。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「serendipity」という言葉は、イギリスの政治家にして小説家であるホレス・ウォルポール[が1754年に生み出した造語であり、彼が子供のときに読んだ『セレンディップの3人の王子(The Three Princes of Serendip)』という童話にちなんだものである。セレンディップとはセイロン島、現在のスリランカのことであるから、すなわち、題名は「スリランカの3人の王子」という意味である。ウォルポールがこの言葉を初めて用いたのは、友人に宛てた書簡において、自分がしたちょっとした発見について説明しているくだりにおいてであり、その書簡の原文も知られている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

まさに今回はそのセレンディピティのお話。長くなるので前後編に分けた。

本屋での出会い

ある日、ふらりと本屋さんに立ち寄った。

何か求めている本があるわけでもなく、あてもなく本を見てまわったのだ。

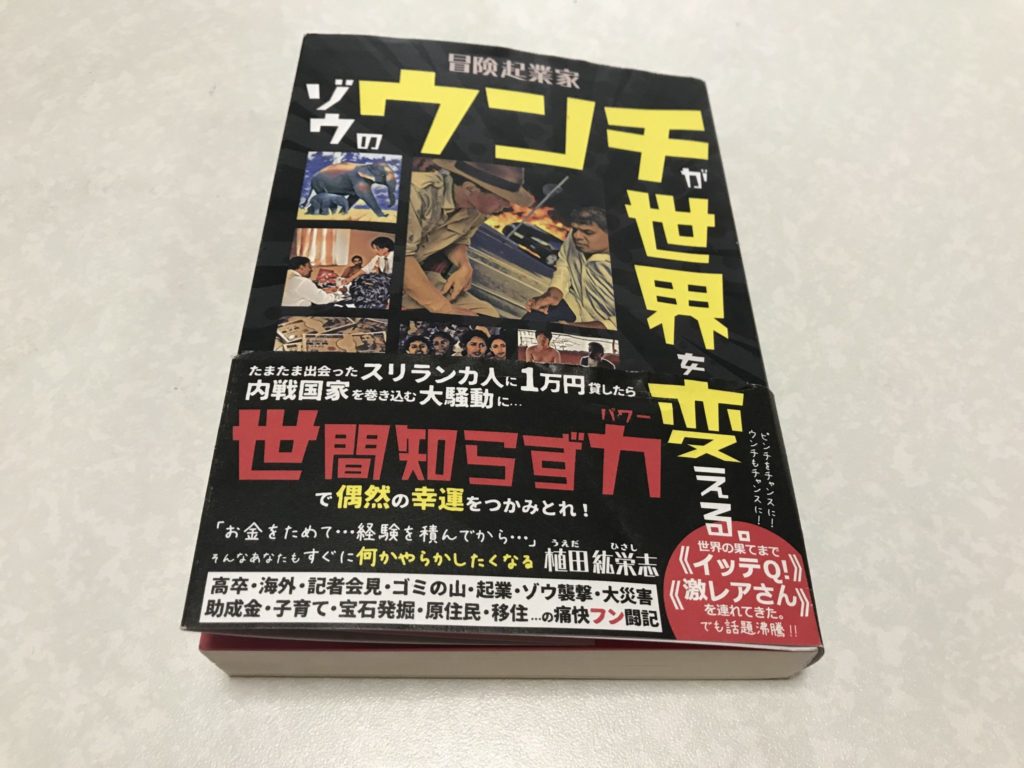

そうすると、入ってすぐの入り口に目を引く本が置いてあった。

普通の本の装丁ではない。

目立つ文字は「ウンチ」。そしてなにやら、日本人が外国人が話をしている後ろで車が炎上している。

何?この本?

帯の紹介文も変わっている。

「高卒・海外・記者会見・ゴミの山・起業・ゾウ襲撃・大災害・助成金・子育て・宝石発掘・原住民・移住...の痛快フン闘記」

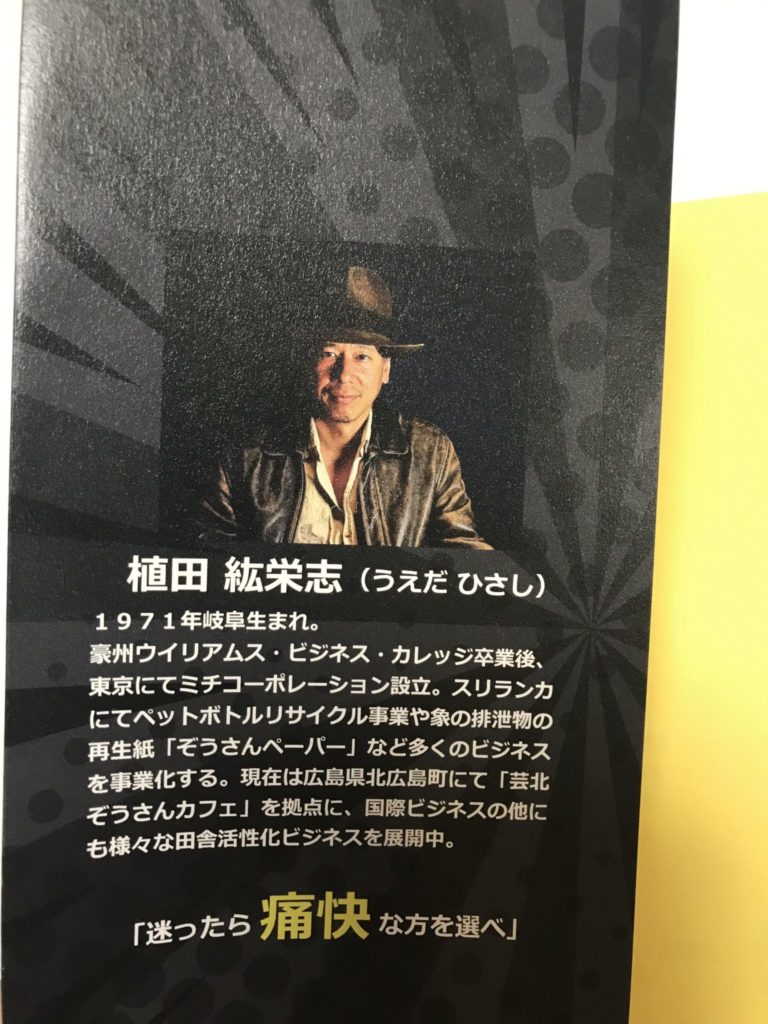

プロフィールを見てみる。

そこにはさながらインディー・ジョーンズのような恰好をしている人がいる。

植田 紘栄志(うえだ ひさし)さん。自らを冒険起業家と定義してスリランカと北広島町を拠点に様々なビジネスを展開している。

おぉっ!なんだか面白そう。近場でこんなビジネスをしている人がいたのか。でも、芸北って過疎化が進んでいるのに、ビジネス出来るのかな?

そう思って本を購入したのだった。これが後に面白いイベントへとつながる。

家に帰って、さっそく読み始めた。

つまらなかったら、何日もかけて読むのだが、この本は違った。

内容にひきこまれ、続きが気になって最後まで読みたくなる。

この本の内容は、スリランカに縁もゆかりもなかった日本人である植田さんの人生が描かれている。どのような起業をして、ビジネスマンとなり、どういった経緯でスリランカに渡りゾウのウンチを利用するビジネスを展開する事になったのかが分かる。

ゾウのウンチが世界を変える。

「スリランカ」ときいて多くの人は何をイメージするだろう。 なんとなく、暑い、セイロンティーが有名という感じだろうか。

自分はスリランカときくとまずボディマハッタヤさんを思い出す。 彼は、小学生の時に読んだ国語の教科書で紹介されていた鉱夫のスリランカ人だ。 鉛筆の原料となる黒鉛を採掘している人で、毎日カレーを食べている。

だが、この物語には残念ながらボディマハッタヤさんは出てこない。 でもカレーは出てくる。スリランカ人は毎日カレーを食べるそうだ。 主人公のヒサシもこの毎日出てくるカレーに頭を悩ませている描写がある。

カレーは美味いが、毎日毎日でてくるので流石に飽きてくるらしい。ただしフルーツは別だ。スリランカのフルーツはあまりに美味いらしく、日本のものでは物足りなくなるほどだそうだ。

ヒサシはそんなスリランカにコネも、専門的な知識も、優れた指導力も、なんにも持っていないただの日本人だ。 そんな彼が、スリランカの国民を巻き込んだ(巻き込まれた?)大騒動を繰り広げるのが本書だ。

彼は、たまたま東京で出会った見ず知らずのスリランカ人が困っていたので、なんとなく一万円を貸した。すると、あれよあれよという間にスリランカのゴミ問題に巻き込まれていく。 やがて引くに引けない状況になり、ゴミのリサイクル事業を立ち上げ、その過程でたくさんの失敗を重ねて、ついにゾウのウンチをリサイクルするという事業にたどりつく。

スリランカ人との出会い

ヒサシは高校を卒業して、オーストラリアに渡り働きながら英語を学んだ。その時に、伴侶となる「ミチ」さんと出会う。

はっきり言って、ヒサシが成功したのはこのミチさんがいたからだと読み終わってからは強く思う。完全に菩薩です。どう菩薩だったかは読んで確認してみてほしい。

ヒサシは東京に戻り、貿易会社を経て、自分の会社を作る。

会社名は「有限会社ミチコーポレーション」。完全にお惚気だ。

仕事の内容は中古の印刷機械・製本機械を買い取り、それを海外に売るバイヤーだ。

その仕事は順調にいくのだが、より多くの取引をするために資金がいるため、並行して築地市場でも働くようになる。そんな時に、東京でスリランカ人に偶然出会うのだ。

そのスリランカ人はちょっと恥ずかしい理由でお金に困っており、かわいそうに思ったヒサシは仕方なく一万円を貸す。すると、そのスリランカ人ティトは感激して、ヒサシを自分のスリランカでの結婚式に是非来て欲しいと招待するのだった。

スリランカへ

少しためらいつつも、当時、内戦真っ只中の危険なスリランカへヒサシは向かう。ティトの結婚式のために赴いたスリランカで驚きの展開を迎える。

なんと、何故かヒサシが全国女性会議というシンポジウムで講演することになったのだ。スリランカでは日本人を見ることが珍しかった時代なのも関係していたのかもしれない。そして、その時何の気なしにたまたま着ていた服についてヒサシは語る。ユニクロのフリースで「これはペットボトルをリサイクルしてできた服だよ」と語ると、聴衆の目の色が変わった。

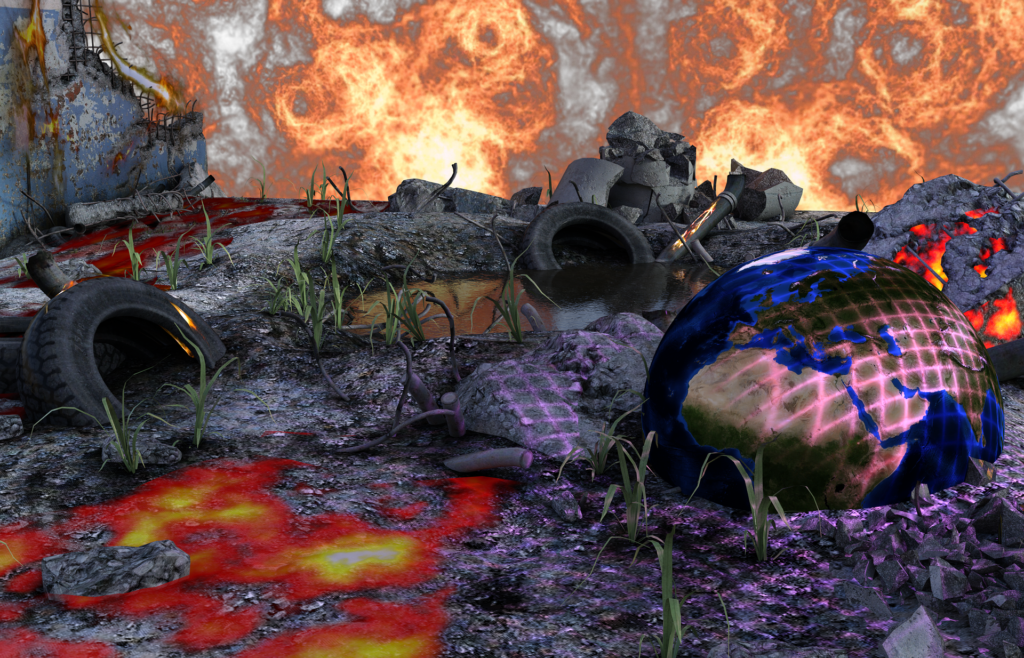

スリランカのダンプヤード(ゴミ捨て場)では家庭ごみ、産業廃棄物、注射針、医療廃棄物などがむき出して捨てられており、ゴミが発火して公害となり、土壌は荒れ、奇形の障害を持つ人も生まれていた。

そういったゴミもリサイクルできるのかと尋ねられ、「日本の技術なら可能だよ」とヒサシは答えた。その日本語を、通訳の女性がファンキーに変換した結果「俺なら出来るぜ!」と謎改変して聴衆に伝えられた。

エコロジーの専門家 登場

会場は大いに盛り上がるが、日本人の感覚からすると「なんでやねん!」とツッコミたくなる。その時はヒサシは何とかして日本へ帰国した。

中古の印刷機械販売ビジネスはうまくいっていったが、同時に新たなビジネスも模索し始めていたヒサシは異業種交流会へ参加するようになる。

その時、「ペットボトルリサイクルビジネス」の専門家と名乗る中年男性「小西」と出会う。小西はヒサシから聞いたそのスリランカのゴミ問題に興味を示し、自分をスリランカへ連れていってほしいと頼みこんできた。

新たなビジネスを探していたヒサシは、小西を連れてもう一度、スリランカに赴くと思わぬ展開を迎える。なんと、東京で一万円を貸したティトが副市長を紹介してくれたのだが、その副市長が一時間後に記者会見の手はずを整えていたのだ。

勝手に記者会見が開かれ、こう宣言されたのだ。

「この日本から来たふたりはリサイクルの専門家です!!最先端の日本の技術を使って、わたしたちの町のゴミをリサイクルして服にしてくれるのです!!」

!!??

こうして、はからずもスリランカの救世主?になった日本人ふたりは、スリランカのリサイクルビジネスを始めることになったのだ。

ペットボトルリサイクル工場立ち上げ

こうしてスリランカ初のペットボトルリサイクル工場をヒサシは立ち上げる。日本とスリランカのジョイントベンチャーという形になったリサイクル事業。「ミチランカ」と社名を名付け、15人のスリランカ人スタッフを雇い、エコの啓蒙活動を始めることとなる。

資金源は、ヒサシが今まで稼いだお金だ。

多少は貯えていたとはいえ、築地市場と中古機械の売買で得た資金が物凄いスピードで日に日に減っていく。

当然だ。一人でビジネスをしているではなく、スタッフや工場にもお金はかかるからだ。早くなんとかしないといけないと焦るヒサシ。

そうこうしていると、小西さんが日本からとんでもない金額の助成金を引き出させる話を持ってくる。

「3億円」

まさに起死回生の一手だ。

3億円が動く日本とスリランカの国をまたいだビッグプロジェクトとなり、ヒサシはスリランカの国会議事堂でスピーチすることになる。

そしてここからさらに、助成金の額が6億円、13億円と大きくなっていくのだが、だんだんと雲行きが怪しくなっていく。小西さんの崩壊、スリランカの内戦激化、日本の大人の汚い利権争い、バックマージンの取り合いなどが本では詳しく描写されているのだが、ここでは割愛する。

結論から言うと、この13億円のビッグプロジェクトは、絵に描いた餅であり、空中分解することになる。

ヒサシはすでにスリランカで会社をつくり、資金を投入しており、どんどん減っていっている。

あてにしていた日本からの助成金は来ず、スリランカ人のスタッフや住民から日本からのお金はまだかとせかされる。この辺りは読んでいて本当につらい。

ビジネスをしている人間ほど、この部分はすごく共感できるはずだ。もし自分がこれと同じ状況だとどうすればいいのだろうと途方にくれるはずだ。

こうしてどん詰まったヒサシは、新たなビジネスを求めもがき始めることになる。

ゾウのウンチが世界を変えるまでもう少し。